假期“全民富二代”現(xiàn)象:普通家庭最危險(xiǎn)的教育,是踮起腳養(yǎng)孩子

前陣子,博主@佑子爸爸分享了他同事的故事。

同事和他老婆都是普通工薪階層,月收入不過(guò)幾千塊。

但這個(gè)暑假,他們帶孩子去了多個(gè)地方旅行。

山川大河、名勝古跡看了個(gè)七七八八,孩子也玩得很開(kāi)心。

回家一看賬戶余額,兩口子叫苦不迭,這趟出門,前前后后花掉了近2萬(wàn)元。

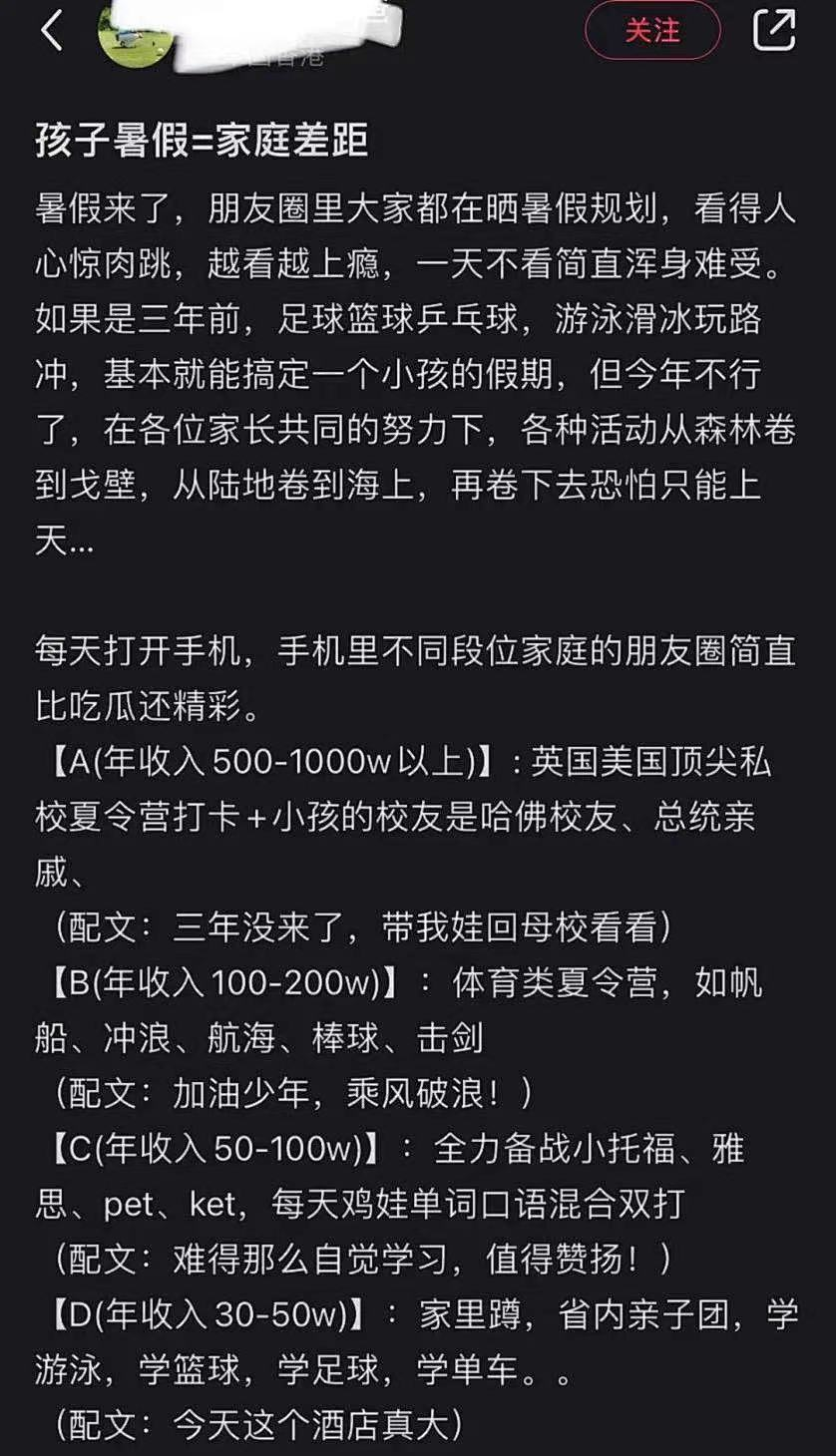

不光是這位博主的同事,朋友圈里曬出的暑假規(guī)劃圖也是看得人心驚肉跳。

有條件的家庭去英美頂尖私校夏令營(yíng)打卡,卷各種體育類夏令營(yíng),帆船、沖浪、航海、棒球……

普通家庭也不錯(cuò)過(guò)這兩個(gè)月的燒金歲月,他們把孩子當(dāng)“富二代”養(yǎng),帶著孩子參加各種親子團(tuán)……

我身邊有個(gè)朋友,年初剛被裁員,沒(méi)了收入來(lái)源,但還是咬牙拿出好幾萬(wàn),帶孩子去各大城市打卡。

旅行過(guò)程中一家人住高檔酒店,吃千元大餐,理由竟然是“不能讓孩子被同學(xué)笑話”。

一趟旅游回來(lái),孩子的見(jiàn)識(shí)沒(méi)長(zhǎng),脾氣卻長(zhǎng)了不少,家長(zhǎng)的錢包也跟著癟了。

在我看來(lái),假期“全民富二代”出游現(xiàn)象,暴露了家庭教育的一個(gè)誤區(qū):

不管家境如何,都要給孩子最好的東西。

問(wèn)題是,父母傾其所有為孩子提供物質(zhì)享受,孩子就會(huì)感恩父母,努力學(xué)習(xí)嗎?

未必如此。

普通家庭最危險(xiǎn)的教育,恰恰是踮起腳養(yǎng)孩子。

南京師范大學(xué)酈波教授曾說(shuō):

這是一個(gè)全民富二代的時(shí)代,我們指責(zé)富二代的行為失當(dāng),但其實(shí)我們都是富二代的踐行者。

多少普通乃至貧寒家庭的父母,寧愿自己吃糠咽菜,也要給孩子提供優(yōu)渥的生活:

平日里父母買件打折的衣服都要考慮半天,給孩子假期旅游花費(fèi)上萬(wàn)眼都不眨;

自己的手機(jī)卡頓到不行,給孩子買最新款的手機(jī);

自己天天吃盒飯,坐地鐵,卻讓孩子出門打車,外賣奶茶買不停……

但這種“窮家富養(yǎng)”的方式,累了父母不說(shuō),還會(huì)把孩子變成一個(gè)不懂感恩的白眼狼。

作家劉小念曾寫(xiě)過(guò)一位學(xué)生的故事。

家長(zhǎng)給這個(gè)學(xué)生報(bào)了一個(gè)課后班,找的老師非常有名,四處求人幫忙才得到一個(gè)名額。

哪知這個(gè)學(xué)生得知不是一對(duì)一教學(xué),堅(jiān)決不去上課。

爸爸苦口婆心給他算賬,說(shuō)這位老師即便是一對(duì)十,也超出了我們能承受的范圍,更何況,一個(gè)假期下來(lái),你的補(bǔ)課費(fèi)也不少……

誰(shuí)知他怒目圓瞪,脫口就是一句:“誰(shuí)叫你是個(gè)窩囊廢,生得起,養(yǎng)不起!”

看到這里,你可能覺(jué)得這孩子未免太驕橫,可細(xì)究原因,我發(fā)現(xiàn)其根源在父母。

從小到大,孩子吃的食物很多是進(jìn)口的。

想學(xué)鋼琴,第二天鋼琴和老師就馬上到位了。

他的父母也不過(guò)是普通人,每月除去房貸車貸,所剩無(wú)幾。

即便這樣,他們依舊照著富二代的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)孩子。

而孩子怎么想呢?

會(huì)經(jīng)常質(zhì)問(wèn)父母為什么不買個(gè)大房子讓他養(yǎng)狗,在放學(xué)時(shí)候大手一揮請(qǐng)同學(xué)喝奶茶回家找父母報(bào)銷,一個(gè)生日宴就花掉好幾千……

父母心疼孩子沒(méi)有錯(cuò),可當(dāng)富養(yǎng)沒(méi)了底線,就會(huì)成為扼殺孩子美好品質(zhì)與生存能力的刀子。

網(wǎng)絡(luò)上曾流傳這么一段話:

你以為孩子是來(lái)報(bào)恩的,其實(shí)是來(lái)對(duì)賬的。

養(yǎng)好了,你和孩子是股東關(guān)系,余生都在享受紅利;

養(yǎng)廢了,你和孩子是債務(wù)關(guān)系,不停為他善后還債。

給孩子高于自己能力的生活,只會(huì)換來(lái)孩子變本加厲的索取。

他們不會(huì)理解父母的辛勞,也不在乎。

他們只會(huì)把含辛茹苦養(yǎng)大自己的人當(dāng)做提款機(jī),認(rèn)為自己就配享受最好的。

這樣的“富養(yǎng)”,最終一定是寒了父母的心,也賠上了孩子的品行。

養(yǎng)孩子走過(guò)很多坑之后,我發(fā)現(xiàn)其實(shí)無(wú)論是窮養(yǎng)、富養(yǎng)都不是問(wèn)題的核心。

問(wèn)題的核心是,你要讓他們從小把錢放在一個(gè)相對(duì)合理的位置。

如果從孩子小的時(shí)候,父母只教會(huì)了他花錢,予取予求,勢(shì)必會(huì)造成孩子不懂感恩,甚至自私冷血。

看過(guò)一個(gè)真實(shí)故事。

一對(duì)夫妻老來(lái)得女,格外驕縱。女兒從小穿名牌,吃美食。

孩子成績(jī)一般,兩口子省吃儉用,拼命把她送進(jìn)私立中學(xué)。

在父母的寵溺下,女兒越發(fā)得寸進(jìn)尺。

上大學(xué)時(shí),她揚(yáng)言讓父母準(zhǔn)備好蘋(píng)果三件套,坐頭等艙去學(xué)校。

父母不答應(yīng),她就威脅說(shuō)不答應(yīng)就不去上大學(xué),還質(zhì)問(wèn)父母:為什么別人有的我不能有?你們?cè)趺淳瓦@么沒(méi)用?

兩口子震驚之余,又心痛不已。

然后他們果斷決定:大學(xué)期間只給女兒正常的生活費(fèi),其余的奢侈品、電子產(chǎn)品,想要一律自己去想辦法。

女兒沒(méi)轍,只得利用周末做兼職。

那段時(shí)間,從前習(xí)慣了跟父母伸手要錢的她,才真正明白什么叫“錢難掙屎難吃。”

受過(guò)委屈,挨過(guò)辛苦,她才懂得父母的不易。

后來(lái)的她,好像變了一個(gè)人。

不再跋扈了,不再對(duì)父母大呼小叫了,還經(jīng)常給家里打電話,工作后逢年過(guò)節(jié)還會(huì)給父母發(fā)紅包。

孩子并不是生來(lái)就懂得體恤父母。

只有當(dāng)他們切實(shí)體會(huì)過(guò)父母的不易,才會(huì)心生感激,用懂事和努力來(lái)回饋家庭。

有些家長(zhǎng)時(shí)常責(zé)備自己沒(méi)本事,不能給孩子更好的物質(zhì)條件和教育資源。

還有些家長(zhǎng)不停地壓榨自己,寧可背上巨額債務(wù)也要讓孩子接受貴族式生活和教育。

但對(duì)普通家庭來(lái)說(shuō),父母給孩子最好的教育,從來(lái)不是讓他躲在溫室里逃避生活的真相。

而是盡早讓他知道家庭條件有限的事實(shí),讓他在實(shí)踐中錘煉自己,獲得拼搏的動(dòng)力。

比如視頻中這位被全網(wǎng)點(diǎn)贊的11歲男孩。

熱火朝天的廚房,他正滿頭大汗地炒著菜。

嫻熟的動(dòng)作媲美大廚,引來(lái)網(wǎng)友眾多羨慕。

在店里,男孩要干很多雜活,他都能應(yīng)付自如,摔板面,炒菜也是樣樣都會(huì)。

孩子?jì)寢屨f(shuō),讓孩子到店里來(lái)幫忙,一方面是鍛煉他,一方面也是為了讓他感受生活的不易。

當(dāng)被人問(wèn)及是否覺(jué)得辛苦時(shí),男孩笑著擦去臉上的汗水說(shuō):“沒(méi)什么可辛苦的,再累也沒(méi)有我父母累。”

想必聽(tīng)到這句話,孩子的父母一定倍感欣慰。

還有這位“掃街博士”田俊濤。

他來(lái)自河南周口一家貧困農(nóng)村家庭,父母為了供他上大學(xué)、讀博士,已在嘉興做了六年的環(huán)衛(wèi)工人。

田俊濤深知父母的辛酸,每年暑假,田俊濤都會(huì)趕來(lái)幫父母干活。

父母也從不阻止兒子的孝心。

每天凌晨四點(diǎn),一家人簡(jiǎn)單吃點(diǎn)饅頭青菜后,就有說(shuō)有笑地騎著三輪車趕去掃地。

面對(duì)記者采訪,田俊濤說(shuō):

“兒子幫父母做事天經(jīng)地義,能為他們分擔(dān)一點(diǎn),我覺(jué)得很欣慰。”

除了幫父母干活,田俊濤在上學(xué)期間,還給父母攢下了3萬(wàn)元錢。

有位教育家曾說(shuō):好的教育是靈魂的建設(shè),不是金錢的堆砌。

為人父母最大的遠(yuǎn)見(jiàn),是從不是“踮起腳”養(yǎng)孩子。

比起給孩子金山銀山,不如賦予他優(yōu)秀的品質(zhì),讓他擁有獨(dú)立行走世間的能力。

▽

主持人梁繼璋曾在給孩子的信中寫(xiě)道:

我不會(huì)要求你供養(yǎng)我的下半輩子,同樣我也不會(huì)供養(yǎng)你的下半輩子。

當(dāng)你長(zhǎng)大,以后你要坐巴士還是奔馳,吃魚(yú)翅還是粉絲,都要自己負(fù)責(zé)。

我想這段話,對(duì)普通家庭的父母尤其有借鑒意義。

明智的父母,不會(huì)一味給孩子錦衣玉食,而是力所能及地給予、身體力行地指引,讓孩子學(xué)會(huì)感恩與獨(dú)立。

如此,孩子才能創(chuàng)造自己的命運(yùn),成為家庭未來(lái)的領(lǐng)跑者和建設(shè)者。

點(diǎn)個(gè)在看,與父母?jìng)児裁恪?/p>

- End -

聲明:本站所有文章資源內(nèi)容,如無(wú)特殊說(shuō)明或標(biāo)注,均為采集網(wǎng)絡(luò)資源。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系本站刪除。