家庭教育的啟蒙性 A片、少女漫畫、性騷擾:90后的“性啟蒙”

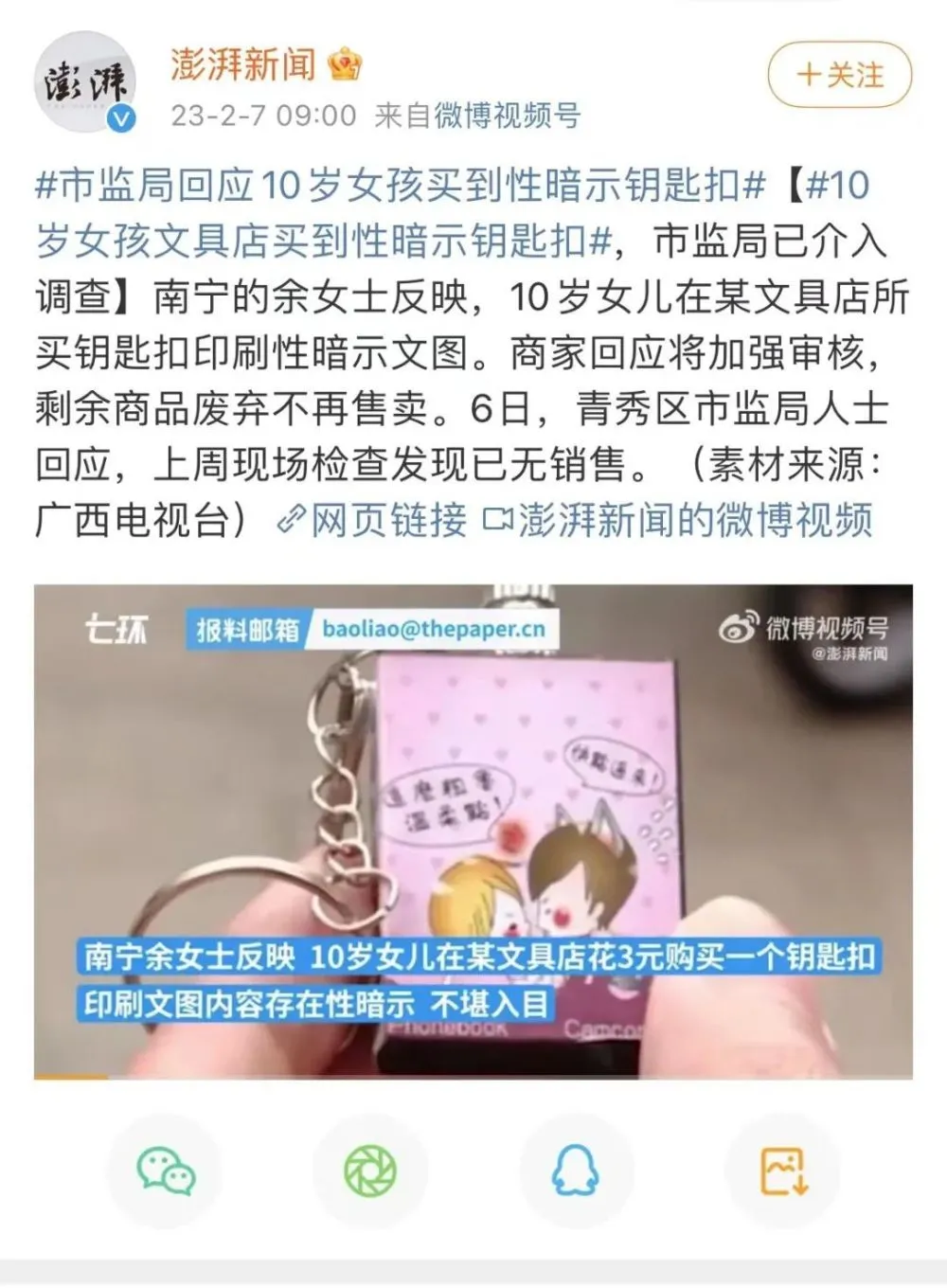

昨天,一條“10歲女孩文具店中買到性暗示鑰匙扣”的社會新聞沖上了熱搜。在商家為博眼球沒底線、市場監(jiān)管不到位之余,青少年性教育再一次引起了大家的關注。

微博截圖

處在信息化時代的孩子,每天會通過各種渠道接觸到到形形色色的信息,這是沒辦法避免的。但是性教育的缺乏,沒能讓孩子們遠離性的傷害(正如不愿談論性的成年人擔憂的那樣),反而失去保護自己的能力。

我們曾經發(fā)起征集,請大家聊聊自己經歷過的糟糕性啟蒙,以及這些經歷是如何塑造了他們對性的認知。

我們一起來看看吧~

01

小黃片和小黃文:

偷偷摸摸、自我探索的性啟蒙

由于性教育的缺失,中國孩子們傾向于「自我探索」,網絡上小黃文、小黃片、小黃圖等信息較為常見的「性啟蒙」。但這些色情作品對于性的描繪大多是不真實和不科學的,常常誤導人們的性態(tài)度和性行為。

@蘇蘇蘇

女,第一次應該是小學的時候在 空間看過片,但是給我的感覺很不好,后來也看過網站,里面的人叫的讓我很難受,長大后才知道「性」并不全是和片里的一模一樣,影響是后來會對于性行為有些抵觸。

@喜七羊羊

初中的時候看的言情小說和少女漫畫,言情小說點到為止的描寫,少女漫畫充滿了比基尼和夸張的完美肉體。那時候就覺得很有吸引力,而且看了臉紅心跳還血流加速。但長久來看,讓我對性的美好印象都停留在醞釀和幻想的過程中,在準備充足的實戰(zhàn)中很難感受到樂趣。說起來,也是生完孩子很久以后才意識到這一點,都三十好幾了。

@小人物

小時候對性的了解基本來自非專業(yè)和不全面的渠道。趁我爸不注意偷玩他的手機,一個公眾號寫很多黃色段子。后來我媽給我買了一本《青春期手冊》,但也沒什么與性行為和親密關系有關的內容,導致我對性的認識只停留在幾個網絡詞匯上。

我意識到這件事是回想起了初中的一個男生,他經常揪一個女生的肩帶,那個女生是我當時的好朋友,她只是覺得那個男生和她鬧著玩,沒有表現出任何憤怒的情緒,而我竟也沒覺得這種行為有何不妥。快上大學的時候了解了性同意的概念,才明白這是赤裸裸的性騷擾。可見,這些不清不楚的知識僅僅是引發(fā)了我對性的好奇,而并沒有告訴我該如何正確地對待它。

@想長高的小黑貓

大概是在小學的時候吧,我在媽媽手機瀏覽器上搜題目做作業(yè)跳出來一個色情網站,當時我還不知道,還覺得挺有趣的,甚至還借這個網站中的「新人免費觀看 5 次」看了一些澀澀的短視頻,看完后莫名羞恥和一丟丟不愿承認的回味,晚上也做了羞羞的夢。

算是讓我懂了性的樣子,不過那些短視頻和動圖都是男性主導,很是暴力,女性反而處于被動,導致在一段時間內我做的春夢都是依據這些來創(chuàng)造的。

《性愛自修室》

02

大人的態(tài)度,讓我覺得性很羞恥

根據《 2019 - 2020 年全國大學生性與生殖健康調查報告》,57% 的大學生從沒有和父母談論過性,而在少數涉及性的經歷中,家長唯一教給孩子的,卻是對性的羞恥感。

@本魚已飽經風霜,侯蔥花姜絲下鍋

小學,有一次和爸媽在看外國電影,劇情忽然就進展到了一個男人在親吻女主的腿,媽媽立刻讓我們這幾個孩子回房間。還有一次看電影鏡頭聚焦到了一個女人的胸前,媽媽很厭惡的訓斥了在看電視的我,并勒令我回去寫作業(yè)。父母對于此真的非常避諱甚至厭惡談起。就理論而言,我的性教育不算缺乏,但對于性,我一直不知道怎樣看待,畢竟書上沒寫(笑)。

@

初中才來月經,媽媽著急上班扔了一包只剩下幾片的衛(wèi)生巾給我,說包裝上面印有使用的方法,叫我自己看。晚一點回來之后便跟我說,來「那個」是每一個女孩子都會經歷的事情,隨身攜帶好「面包」可以更換。她把「月經」和「衛(wèi)生巾」說的如此隱晦,我追問她才惱羞成怒的說出來這是什么,還給我甩了一句,「這些都是不能說的。」

這應該屬于我的第一次性教育吧,我一點都不喜歡這個方式,我后來才在網上了解要注意些什么東西。這樣的性啟蒙帶給我一種我來月經是很羞恥的心理。以至于上初中那會,拿衛(wèi)生巾都要遮遮掩掩。

@小波小波

沒有過性教育(笑哭),但我小學時候暗戀一個男孩,自己悄咪咪寫了一封表白信之類的東西,被我媽翻出來了,拿了里面我寫的一句「我喜歡你」來瘋狂嘲弄我,并嚴厲的斥責我說,「女孩子這種行為叫不要臉,你知道嗎?!」

影響大概是后來我的戀愛都十分被動,對戀愛有一種陰郁,幽暗,羞恥的印象,心里比較恐懼和排斥,因此在戀愛中比較容易體驗到一種被剝奪感,因為總是壓抑自己的需求嘛。我現在快奔三了,才有點明白這個問題。

《性愛自修室》

03

有些孩子的啟蒙,來自「性騷擾」

比起自我摸索和大人的支支吾吾,更糟糕的性啟蒙來自「性騷擾」,而由于對性的無知,孩子們很難分辨那是「傷害」。

@木江

幼兒園午睡的時候,不知道怎么被誘導的,跟睡在我旁邊的那個男孩子互摸隱私部位,于是小小年紀的我就知道了男生的下體是什么樣子的,但我并不喜歡這種感覺。當時隱隱約約有感覺好像這種事不能說,內心只覺得這是在玩,根本沒有意識去判斷這種做法是對是錯,只是奇怪為什么我被摸會癢而他不會。

因為有這個疑問一直未解,也不敢和其他任何人講起這件事情,所以一直憋到現在,只是在不同年齡段無意間回想起這件事的時候都會有種惡心的感覺,拒絕了和我表白的人,一直母單到現在。

@瑞亞

不是什么很好的經歷,是小學六年級的時候被網絡猥褻了,對方對我說了一些污言穢語家庭教育的啟蒙性,說想看我尿尿的地方,我問是哪里,他說陰道。查了一下之后覺得他們又蠢又惡心,大概是幾年后初中的時候上了生物課知道的。

@云首

我的性啟蒙是小學的時候和表哥暑假在一起玩,家長安排我們睡在一塊。哥哥說我們來玩一個游戲,他用被子蒙住頭就和我親嘴了,我當時不懂他在干什么,感覺很奇怪,有一次他甚至摸我的內褲,我就感覺有點不舒服,咬了他的舌頭。

@期待

是通過被親人猥褻的方式接觸到的,當時很小 ,不知道這是什么。年紀越大傷害越大,對人沒有界限,不懂得拒絕 。也不想觸碰(性教育),怕方式不當傷害孩子們。

《素媛》

04

我們需要什么樣的性教育?

1. 最重要的四個字:開誠布公

北京師范大學教授劉文利老師在《標準生活》雜志的采訪中談到,性教育最大的阻力是性污名化的影響。我們常常秉持著這樣一種觀念,與孩子談性會讓孩子變得不純潔,提早性行為的發(fā)生年齡,從而對性避而不談,同時卻相信那些重要的性知識可以一下子就做到無師自通、頓悟、或是早晚都會明白。

這是盲目且沒有依據的。聯(lián)合國教科文組織和聯(lián)合國人口基金等機構在 2018 年提出:沒有明確證據表明性教育會使初次性行為時間提前,反而有證據表明性教育能使初次性行為時間推遲,并取得以下成果:性行為發(fā)生頻率降低、性伴侶數量減少、危險性行為減少、避孕措施使用增加。

可見「性」并不是一件不用談論就可以自明的事,它需要家庭、學校、社會建立可討論的空間來談論學習它。

2. 性不僅僅是性安全和性行為教育家庭教育的啟蒙性,它還包含與愛與情感

人們提及性教育時更多強調的是性安全和性行為,但實際上性教育所包含的內容要廣泛的多。

2009 年,聯(lián)合國教科文組織發(fā)布的《國際性教育技術指導綱要》明確指出:「全面的性教育包括性信息的傳達家庭教育的啟蒙性,價值觀和社會規(guī)范的教育,人際關系技能的培養(yǎng),以及鼓勵學生不僅要為自己的行為負責,也要抱著對所有人的尊重、寬容和同情心,為自己的行為對他人所造成的影響負責。」

發(fā)表在《 Sex 》的一項研究調查了美國大學生們期望接受怎樣的性教育,其中就包括了:涵蓋不同的性行為和身份(同性性行為和性少數群體身份的討論)、性的情感和關系方面(如何處理兩性關系的情感和精神層面,如何讓應對性侵犯和脅迫的情況)等。

讀者@一名準高中生在留言中提到:

學校的性教育課基本上只強調了性關系要用避孕套 、懷孕和性病會毀了我們的前途。它讓我感到性是很可怕的,一味地宣傳禁欲。

單純教我們生殖系統(tǒng)的名稱以及各種科學知識并不能完全幫助我們理解并明白性,好的性教育應該有更多關于情感方面的引導。性是關于伴侶之間的溝通和尊重,以及對自己身體的悅納。這才能真正起到全面的教育作用,引導人們去建立心理和生理上健康的性關系。

《性愛自修室》

3. 「性」是伴隨你一生的自然之事

性教育往往還有一個誤區(qū),性教育是需要在青春期進行,父母和孩子坐在一起進行一次或幾次鄭重其事地談話就會有終身的防護作用,但性教育并不是一蹴而就的。

性也是伴隨人一生發(fā)展從出生到死亡都要面臨的問題,性教育甚至從產房就開始了。不同年齡段的孩子也會面臨不同的與性相關的問題,性教育像其他重要問題一樣是一個持續(xù)一生的過程。

在性教育上永遠沒有太晚的開始,即使孩子進入青春期還沒有和他們進行過這方面的談話依然不晚。

4. 如果你有個孩子,可以這樣和 TA 談論性

生活中尋找「可教時刻」和「黃金機會」,而不是等著對孩子進行單次「鄭重其事」的性談話。比如,如果孩子在公園看到一位懷孕的婦女,可以告訴他,「那位阿姨懷孕了,肚子里有一個小寶寶,它正在她身體里一個叫子宮的地方慢慢成長」;當你和 9 歲的兒子驅車行駛時,收音機里播出了關于治療艾滋病的新方法,可以趁機談一點有關性傳染病的知識。

僅僅談論事實是不夠的。與孩子分享你的感覺、態(tài)度、價值觀和信念,并告訴他們,你為什么覺得要這么做。

循序漸進,依據不同發(fā)展的發(fā)展階段來和孩子談論性問題。比如和年幼兒童談論他們的身體器官和他們的關系,和青春期的孩子談論對異性的好感以及安全性行為等。

借助一些科學有趣的性教育讀本,可以幫助你更好地向孩子解釋一些問題。

《性愛自修室》

來源丨本文轉載自公眾號“簡單心理Uni”,心理咨詢師終身成長平臺。

免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場和對其真實性負責。如需轉載,請聯(lián)系原作者。如果來源標注有誤或侵犯了您的合法權益或者其他問題不想在本站發(fā)布,來信即刪。

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系本站刪除。