12歲孩子家庭教育 親媽報警抓12歲兒子:暴力溝通,是家庭教育最大的悲哀

﹏

﹏

﹏

﹏

作者 |羅云霞

來源 |男孩派

?

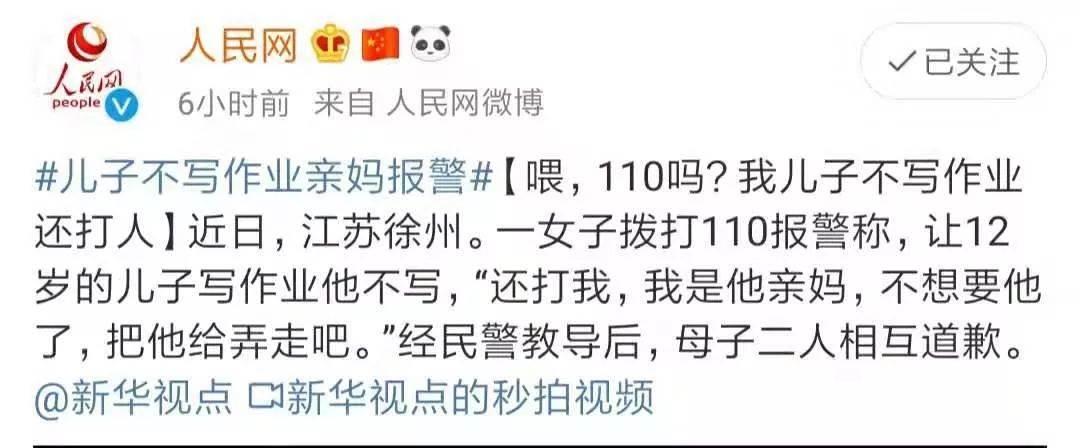

前段時間,在網(wǎng)上看到一個視頻,讓人哭笑不得。

江蘇徐州的一位媽媽,因為輔導作業(yè)時與兒子發(fā)生了沖突,竟然選擇了報警。

“你好,我們家有個小孩12歲。他不想寫作業(yè),我嚷他,他就跟我打。”

“你看看你110能把他逮走吧,我不要這個小孩了,你看該給誰給誰行吧,我管不了了!”

民警一聽,因為寫作業(yè)都打起來了,媽媽連兒子都不要了,這還了得,于是趕緊讓這對母子來派出所接受調(diào)解。

來到派出所后,母子倆都很激動。

可令人沒想到的是,民警跟孩子沒聊兩句,男孩的眼淚就下來了,邊哭邊說“媽媽管自己比較嚴,而且脾氣也不好,所以情急之下就做出了過激的舉動。”

最后,在民警耐心的勸解下,男孩主動向母親道了歉,母親也表示今后會改善教育方法。

孩子不聽話,就“以暴制暴”、不懂溝通的家長,很難養(yǎng)出優(yōu)秀的孩子。

尹建莉曾說:

“教育孩子,無非是好好和他溝通,不著急不發(fā)火,做到這一點,就成功百分之八十了。“

教育最忌諱的,就是用一件錯的事去解決另一件錯的事。

將“以暴制暴”看作有效教育手段的父母,并非個例。

在四川眉山,有一位父親因為孩子犯錯,竟用繩子將7歲兒子綁住慢慢放到河中。

孩子撕心裂肺地哭著求饒:“求你了爸爸,別再放繩子了。”

有人問為什么要這樣,這位父親兩手一攤,“道理都講了一萬次了,孩子屢教不改。”

另一則新聞里,一位11歲的女孩,只因為在車上跟父母頂了幾句嘴,父母一氣之下竟將她丟在高速路上,開車走了。

所幸高速交警及時發(fā)現(xiàn)女孩,才將其順利送回父母身邊。

在很多父母的認知中,可能覺得暴力行為對孩子的警示作用大,也更容易讓孩子改過自新。

卻不知,“以暴制暴”隱含的意思是“你必須聽我的,否則就會被懲罰”,他們根本不知道,孩子懼怕的眼神,是真的知道自己錯了,還是在害怕被父母暴力對待?

這種方式養(yǎng)育出來的孩子更容易走向兩種極端——暴戾和抑郁。

從心理學上說,這樣的小孩已經(jīng)具有反社會人格,長大后很容易被自己的暴力反噬。

還有一類孩子,因為自己不被父母理解,常常轉(zhuǎn)化為向內(nèi)攻擊自己,日積月累,便會產(chǎn)生如焦慮、抑郁、社交恐懼等心理問題。

蒙臺梭利曾說:“我們對孩子所做的一切,都會開花結(jié)果,不僅影響他的一生,也決定他的一生。”

“以暴制暴”相當于把孩子推到了自己的對立面,這種教育方式帶來的傷害,會成為孩子成長路上難以愈合的痛。

前段時間,歌手兼作家陳美齡在深圳舉辦了自己的新書簽售會。

然而,比起她開掛的人生,更被大眾廣泛關注的,是她把自己的3個兒子都培養(yǎng)進了斯坦福大學。

談到自己的育兒經(jīng)驗,陳美齡有一個重要觀點:“不贊同暴力對待孩子,跟孩子平等冷靜地溝通,才是教育孩子最正確的方法。”

她說大兒子上小學時,有次考試考得不好,竟然謊稱成績沒出來。

陳美齡心想這太嚴重了,誠信是絕對不能碰的一條底線。

所以她就和兒子聊,談累了,吃點東西再接著聊,兩人又哭又笑,足足8個小時。

在這過程中,陳美齡多次擁抱兒子,堅定地對兒子說:“無論你是怎樣的小孩12歲孩子家庭教育,媽媽都喜歡,你完全沒有必要隱藏自己,你要相信媽媽的愛……”

正是真誠的溝通,孩子才打開了心扉,從心底接受了母親的意見,從那以后,大兒子再沒對她隱瞞過任何事情,學習成績也有了顯著提高。

李開復曾說過,父母要用3%的時間管教孩子,用97%的時間和孩子做朋友,因為通過這樣的溝通交流,孩子才能成為講理的孩子。

孩子小時候,是積累心理資本和情感資本的重要時期,父母的愛與接納,是他們一生的情感基礎。

若這個時候孩子犯了錯,父母不懂得溝通,甚至“以暴制暴”,孩子的心門就會關閉,等長大了,也很難與他人交往,在生活中處處碰壁,又談何成功?

美國學前智能教育研究表明:“孩子智能發(fā)育的快慢,正面性格的養(yǎng)成,主要取決于父母與孩子的交流頻率和準確性。”

換句話說,若父母能與孩子做到正確溝通,孩子就能吸取并衍生所有的正能量,如愛、溫暖和力量。

那么怎么做才是正確且有效的溝通呢?

1. 用孩子能理解的方式溝通。

朋友曾和我吐槽自己7歲的女兒,每天寫作業(yè)磨磨蹭蹭,每次訓斥和催促后,女兒都信誓旦旦的保證明天一定改。

但結(jié)果呢?第二天依舊磨蹭,狀況一點都沒有改善。

兒童心理專家曾說,孩子所有的行為背后,都有對應的心理原理。

孩子年紀尚小的時候,大腦額葉沒有發(fā)育好,難以判斷事情的正確與錯誤,他們只明白“我想這樣”、“我不想那樣”,更難做到成年人那樣自律。

了解孩子的心理后,朋友不再和女兒做類似的約定,而是設置了一個鬧鐘,直接告訴女兒:“鬧鐘響的時候,你就要去寫作業(yè)啰,不然就會沒收你的玩具。”

一段時間后,鬧鐘一響,女兒就主動進屋了:“媽媽,寫作業(yè)的時候到了!”

所以,父母一味地催促與訓斥沒有用的,而是要懂得說符合孩子年齡階段的話,做孩子能懂的事,才能讓你與孩子進行有效溝通。

2. 面對“蠻不講理”的孩子12歲孩子家庭教育,先學會傾聽。

《同理心養(yǎng)育》中說:“跟大人的理性不同,孩子是徹頭徹尾的情感動物,他們的每一個反饋都來自當下。

當你出言批評,嘮叨,責罵,他們的反應會比你更激烈。

當你給予理解,尊重和十分的愛,他也會回應你百分的欣慰。”

當孩子崩潰大哭,處處跟你對著干時,一味地說教只會讓問題惡化,得不到解決。

這個時候,我們最該做的是照顧孩子的情緒,“看見”他的感受,我們可以安慰孩子說:“我知道你很難受,能不能告訴我你現(xiàn)在的想法,我們一起解決好嗎?”

認真傾聽,就能獲得孩子的信任,建立了這樣的溝通模式,孩子就能感受到你的理解、尊重與愛,他才會反思自己的錯誤。

3. 允許孩子犯錯,用包容與信任去引導孩子。

鄧超在接受鳳凰網(wǎng)《非常道》專訪時,曾分享過自己的經(jīng)歷。鄧超說,自己青春期時,曾叛逆到令人發(fā)指的地步。

他打耳釘、染頭發(fā)、戴首飾,在12歲時還鬧過離家出走,差點被學校開除。

面對如此叛逆的“壞”孩子,鄧超的父母是怎么做的呢?

首先,他父母接納并相信孩子,堅信自己的兒子雖然調(diào)皮叛逆,但絕對是個好孩子,是善良的人。

其次,鄧超父母面對孩子的“倔犟”與“離經(jīng)叛道”,沒有采取“以暴制暴”的極端手段,而是采用“懷柔政策”,耐心地引導孩子去學藝術,去發(fā)展自己的興趣和特長,去尋找人生的目標。

正是父母的信任、包容和引導,讓鄧超獲得了力量與成長,最后走出了叛逆期,才有了今天的鄧超。

我們常說,成年人的每一步走得都不容易,其實孩子也一樣,從第一天上幼兒園離開父母,到小學繁重的學業(yè),再到青春期內(nèi)心的沖突,高考的壓力,成長中也有太多的挫折等著每一個孩子。

所以,我們應該給孩子多一些鼓勵,少一些情緒暴力,因為:

只有溫暖的陪伴與愛的溝通,才能幫助孩子戰(zhàn)勝每一個挫折,在未來長長的路上12歲孩子家庭教育,活成一束溫暖的陽光。

本文來源于男孩派(ID: ),關于養(yǎng)育男孩的干貨,這里都有;關于養(yǎng)育男孩的苦甜,這里都懂;家有小男孩,歡迎關注男孩派。

免責聲明:本文系轉(zhuǎn)載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場和對其真實性負責。如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系原作者。如果來源標注有誤或侵犯了您的合法權益或者其他問題不想在本站發(fā)布,來信即刪。

聲明:本站所有文章資源內(nèi)容,如無特殊說明或標注,均為采集網(wǎng)絡資源。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系本站刪除。